7月日本地震預言之謎:為何我們會相信?背後的心理學現象

最近流傳着日本七月將會有大地震的傳言,不少人在網上分享指七月先不要到日本旅遊,而甚至飛往日本的機票也因此比起以往便宜。而其實這個傳言是因龍樹諒於1999年出版的漫畫《我所看見的未來》而引起的,漫畫中記錄了日本將於2025年7月5日4時18分發生地震的「預知夢」,並會帶來毀滅性的災難,引起了網上熱烈的討論。而事實上,這個地震傳言並沒有任何科學根據,亦沒有專家提出過相關的預測,但為甚麼不少人會對其深信不疑呢?

日本=地震?刻板印象如何影響我們判斷對錯

提到日本,很多人第一時間聯想到的就是「地震」,這種刻板印象的形成並非偶然。日本位於環太平洋地震帶,確實是一個地震頻發的國家,而且歷史上的大地震,如1923年的關東大地震和2011年的東日本大地震,都深深烙印在民眾的集體記憶中。因此,當我們在媒體上看到「日本地震預言」這樣的標題時,往往會不自覺地將這種刻板印象與信息聯繫起來,認為地震在日本的發生十分合理,從而容易相信七月的預言。

為何人們容易相信預言?心理學角度分析:恐懼與認知偏誤

恐懼心理也是讓人們輕易接受未經證實預言的一大因素。恐懼是一種強烈的情緒,能夠迅速改變人的行為和決策方式(Paton et al., 2008)。神經科學家勒杜(LeDoux, 1996)的雙通路模型證實:恐懼訊息會繞過理性思考的前額葉皮質,直達掌控本能的杏仁核。因此,當傳言中出現「毀滅性地震」等字眼,我們大腦的杏仁核 (amygdala) 便有可能因而進入警戒狀態,繞過額葉皮質(prefrontal cortex),直接觸發到人們的生存本能。

特別是對於曾經歷或容易受災難威脅的群體,例如日本311地震倖存者而言,他們的威脅敏感度會較常人高,容易對地震預警產生應激反應。因此,縱然知道預言的可信性存疑,大腦仍遵循「寧可信其有」的生存法則而選擇相信預言,如同當人看到草叢晃動便會先假設有蛇以保護自己。

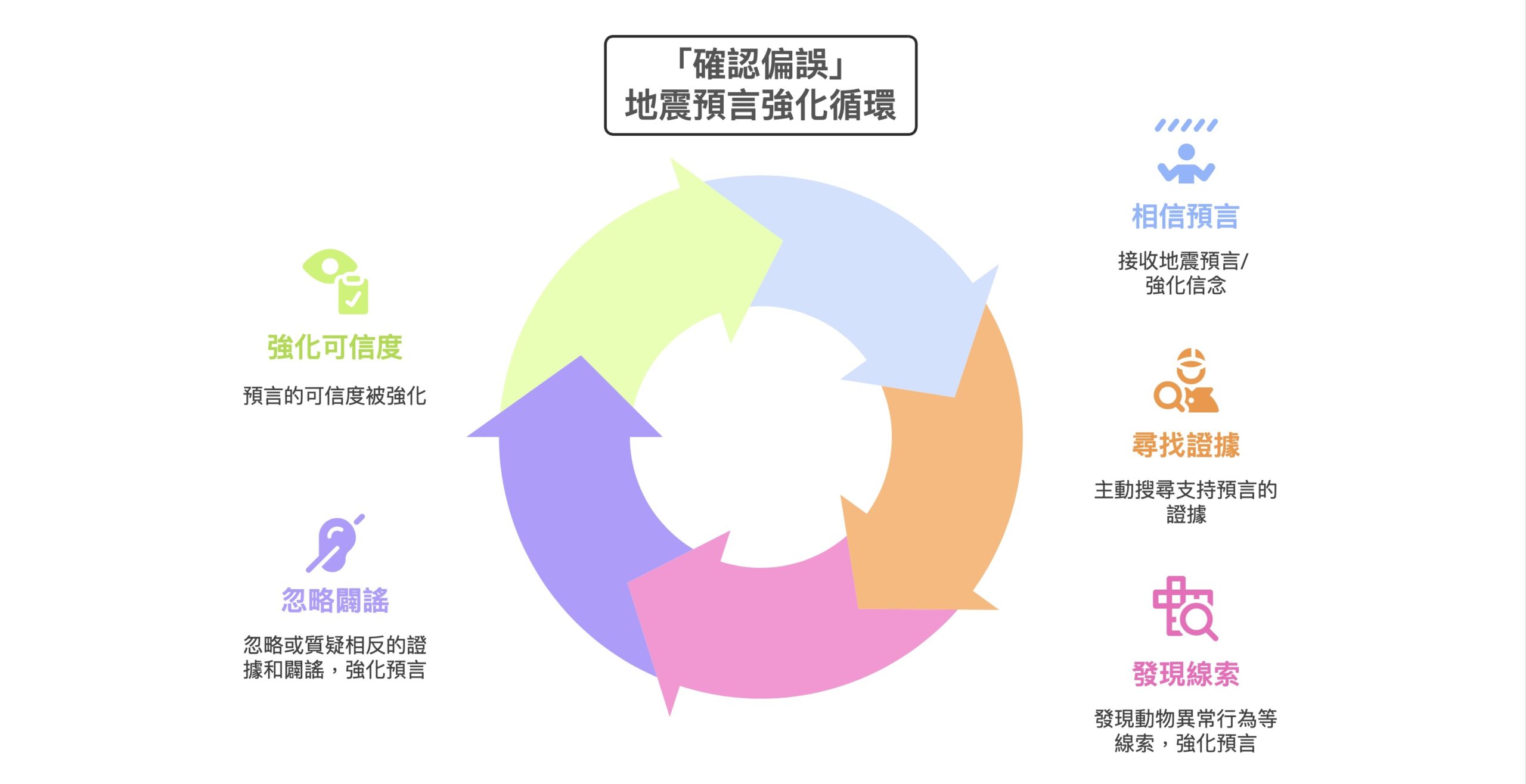

而讓從心理學角度來看,這種「寧可信其有,不可信其無。」 的心理傾向,與「確認偏誤」(Confirmation Bias) 有關。人們傾向於接受那些符合自己既有觀點的信息,而忽略或質疑那些相反的證據(Nakayachi et al., 2019)。而當某人已經相信七月日本會發生大地震,那麼任何與此相關的訊息,例如「最近動物行為異常」「井水突然混濁」等無論真假,都會被他們視為「證據」,並進一步強化他們的信念。

「確認偏誤」地震預言強化循環

而且,概率忽視(Probability Neglect) 現象指出人們常過度高估極罕見事件的發生率,導致決策失衡(Kahneman, 2011)。正如人們乘搭飛機時常會擔心飛機失事但平日則會無視車禍的風險,由於「地震」具更大衝擊性,人類的感知系統便有機會誤判其發生的機率。例如,東海地震在30年內發生機率約70%,但大腦會將此轉譯為「隨時可能爆發」。再加上,當預言鎖定在具體的時間,更可能讓具體的末日畫面壓倒抽象的統計數字。因此,即便預言缺乏科學依據,人們仍會高估地震發生的可能性。

日本地震預言的傳播:社群媒體時代的恐懼放大

此外,在社群媒體的時代,信息的傳播速度遠超過我們的想像。一個小小的謠言,可能在幾分鐘內就傳遍整個網絡。即使這個「預言」缺乏科學依據,但由於謠言與生命安全相關,容易引發到大眾的關注和恐慌時,在社群媒體的算法機制下便有更大機會推薦給更多人,影響整個社會的認知。而這效應讓人在面對未知的自然災害時,更容易陷入盲目的恐慌,而非理性地分析消息的真確性。

總結來說,地震預言的輕信的背後牽涉著刻板印象、恐懼心理、認知偏誤以及社群媒體的影響。這些心理學現象不僅解釋了我們為何容易被某些傳言吸引,也提醒我們在面對災難相關信息時,應該保持理性。

如果你對這些心理學現象感興趣,想更深入了解人類的思維模式與行為動機,不妨參加我們特別設計的心理學基礎課程。課程內容涵蓋心理學的核心理論與實際應用,幫助你在日常生活中嘗試應用不同心理學理論來應對不同情況、分析不同資訊。

參考資料

Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Farrar, Straus and Giroux.

LeDoux, J. E. (1996). The emotional brain: The mysterious underpinnings of emotional life. Simon & Schuster.

Nakayachi, K., Yokoi, K., & Oki, S. (2019). Perceptions of earthquake risk and preparedness: Comparison between Japan and the United States. International Journal of Disaster Risk Reduction, 41, 101282. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101282

我們的服務

課程

深入淺出的心理學線上及實體課程,提升自我。

MindForest App

運用心理學與人工智慧的研究成果,助你面對生活的每一刻挑戰。

心理治療

全面及實證的心理治療及輔導服務,疏導情緒。

社群活動

一系列的社群活動,凝聚不甘原地踏步,嚮往結伴成長的你。

企業培訓

全面的人才培訓與發展方案,為你締造長遠的企業發展。

ForestGuide 諮詢

一對一諮詢服務助你描繪人生藍圖,找到前進的力量與方向。