蛙化現象:現代人的情感困境|為何「愛不下去」?

「我不是不想愛,是不知如何去愛」

在這個講求速食文化的時代,愛情對現代人來說,更像是一場捉摸不透的迷霧。一方面渴望被愛,在夢境般的愛情中找到彌足珍貴的安全感,另一方面卻在真正遇到機會時感到不知所措,甚至突然失去感覺。於洪流握緊對方的手,轉個頭突如其來地發現:迷戀的王子竟變成了一隻青蛙。

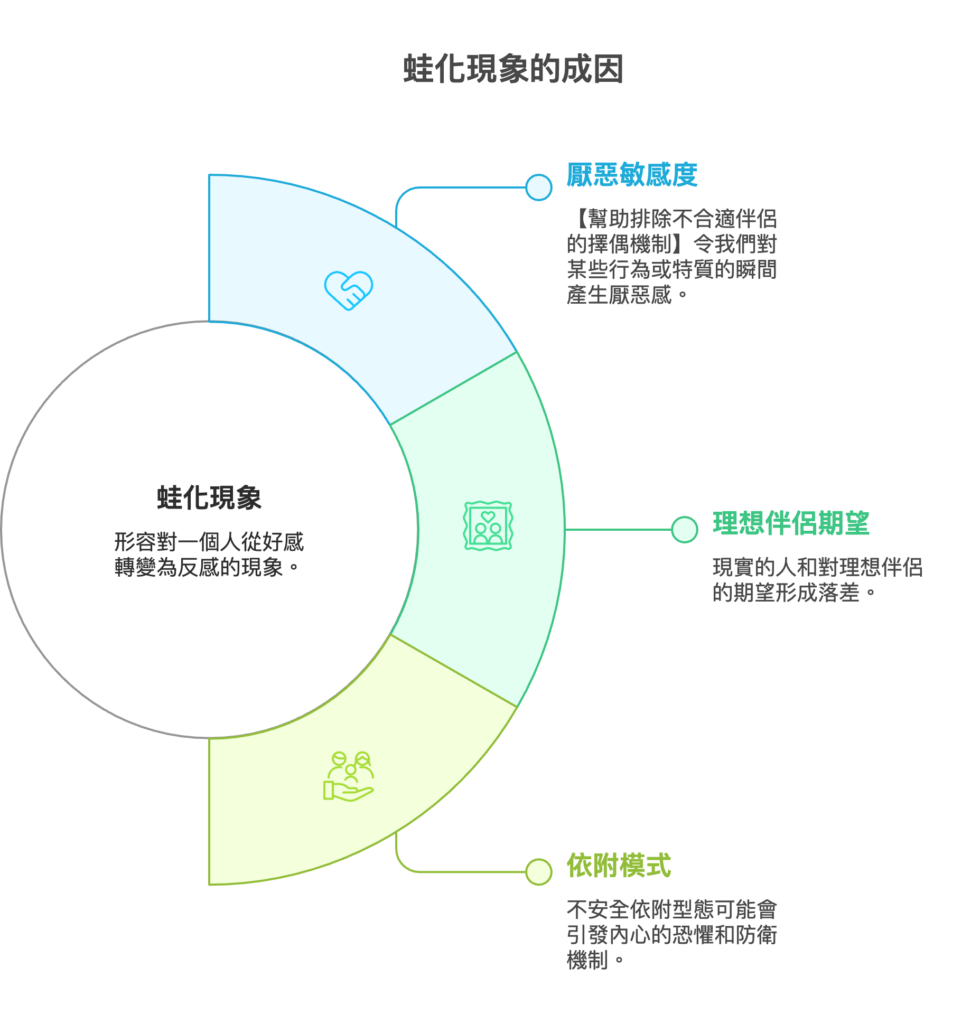

「蛙化現象」這個詞源自日文「蛙化け」,原本是指青蛙突然變王子,但現在卻用來形容一種完全相反的情況:當你對一個人從好感轉變為反感,就像王子突然變成青蛙一樣。這種現象在心理學上被稱為「瞬間失去吸引力」(the ick),是一種突然的情感轉變,讓人對原本喜歡的對象產生強烈的厭惡感。《蛙化現象》像是一首悲涼的歌詞,刻劃了人們如何從熱烈的迷戀瞬間轉為冷漠的厭惡,王子變蛙的隱喻卻在現代的愛情寓言中流轉反常。

情感的脆弱點:你是否也正在經歷?

蛙化現象並非偶然,而是人類情感中的一種自然反應,像熟悉的街道始終展示著不變的舊跡,但某日你再行其上,忽然覺得階磚的裂痕難堪得刺眼。根據 Collisson 等人的研究(2025),蛙化現象可能與「厭惡敏感度」(Disgust sensitivity)有關,即對某些行為或特質的厭惡感會瞬間激發。研究指出,這種厭惡感可能是一種擇偶機制,幫助我們迅速排除不合適的伴侶。例如,當你發現對方某些行為不符合你的價值觀或期望時,大腦會迅速做出反應,讓你對這人失去興趣。

你是否曾經因為對方的一個小動作或一句話,就突然覺得他變得毫無吸引力?這可能就是蛙化現象的表現之一。當你突然對一個人失去興趣時,大腦會迅速更新對這個人的評價,讓你對他的吸引力大幅下降。 這種現象的表現形式多樣,可能是對方的一個習慣、說話方式,甚至是一個無心的動作。例如,你可能因為對方吃飯的方式、對待服務生的態度,或者他們的衣著品味,而突然對他們產生反感。這些看似微不足道的細節,竟是心靈的潛藏地雷,讓我們架設起一場急促的情感防禦。

蛙化現象的原因分析:現實未及童話的比喻

從心理學的角度來看,蛙化現象可能與我們的「理想伴侶期待」有關。根據 Eastwick 等人(2011)的研究,我們在選擇伴侶時,往往會對他們抱有某些期望和理想化的形象。然而,當現實與這些期待產生落差時,就可能引發蛙化現象。你可能期望伴侶的言行舉止如春風般溫和,但一次不解風情的回應足以令你丟失所有熱忱。

而心理學家 Bowlby 的依附理論補充了另一深層解讀——我們在童年時期形成的依附模式,會深深影響成年後的感情關係。蛙化現象某程度上反映了不安全依附型態的表現,當親密關係變得真實,內心的恐懼和防衛機制就會啟動。

當代年輕人普遍面對「想愛又怕受傷」的兩難——他們渴望親密關係帶來的安全感和歸屬感,但又害怕面對親密關係中必然會出現的衝突和妥協。這種矛盾心理導致他們在感情剛要深入時就選擇逃避,寧願維持稀薄的交流,也不願穿越那道不安的界線。

如何克服蛙化現象:建立健康的愛情觀與自我認知

要克服蛙化現象,首先需要建立健康的愛情觀。根據 Eastwick 等人(2011)的研究,我們需要認識到,現實中的伴侶往往與理想中的形象有所不同,而當我們和伴侶發展出關係後,我們往往會覺得他們更接近理想中的形象。這種差異並不意味著對方不適合你,而是我們需要學會接受和欣賞對方的不完美。例如,你可以嘗試將對方的缺點看作是他們獨特魅力的一部分,而不是立刻將這些缺點當作負面特質。

其次,我們需要加強自我認知。當我們能夠更清楚地認識自己的需求和價值觀時,我們就能更好地理解和接受伴侶的特質。例如,你可以通過自我反思和心理治療,來更深入地了解自己在感情中的需求和期望,從而減少蛙化現象的發生。

蛙化現象對感情的影響與應對:維持關係的建議

蛙化現象對感情的影響可能是巨大的,尤其是當它導致你對伴侶失去興趣時。因此,當你發現自己對伴侶產生蛙化現象時,應該及時與對方溝通,表達你的感受,並嘗試找到解決方案。 此外,尋求專業的心理治療也是一種有效的方法。心理治療可以幫助我們更好地理解自己的情感反應,並找到更健康的方式來處理這些情感。例如,你可以通過心理治療來探討自己對伴侶的厭惡感,並找到更有效的方式來處理這些情感,從而減少蛙化現象對感情的影響。

如果你在感情中經歷了蛙化現象,並且希望找到解決方法,我們的心理治療服務可以幫助你深入了解自己的情感需求,並提供專業的支持和建議。無論是通過自我反思還是專業輔導,樹洞香港都能為你提供一個安全的環境,幫助你建立更健康的愛情觀和自我認知。

參考資料

Bowlby, J. (1988). A secure base: Parent-child attachment and healthy human development. Basic books.

Collisson, B., Saunders, E., & Yin, C. (2025). The ICK: Disgust sensitivity, narcissism, and perfectionism in mate choice thresholds. Personality and Individual Differences, 238, 113086. https://doi.org/10.1016/j.paid.2025.113086

Eastwick, P. W., Finkel, E. J., & Eagly, A. H. (2011b). When and why do ideal partner preferences affect the process of initiating and maintaining romantic relationships? Journal of Personality and Social Psychology, 101(5), 1012–1032. https://doi.org/10.1037/a0024062

我們的服務

課程

深入淺出的心理學線上及實體課程,提升自我。

MindForest App

運用心理學與人工智慧的研究成果,助你面對生活的每一刻挑戰。

心理治療

全面及實證的心理治療及輔導服務,疏導情緒。

社群活動

一系列的社群活動,凝聚不甘原地踏步,嚮往結伴成長的你。

企業培訓

全面的人才培訓與發展方案,為你締造長遠的企業發展。

ForestGuide 諮詢

一對一諮詢服務助你描繪人生藍圖,找到前進的力量與方向。