購物車內無任何商品

侘寂:擁抱不完美,心理學4個方法教你發現生活之美

當代社會充斥著「完美」的追求──無瑕的肌膚、精心策劃的社交媒體版面、理想化的生活方式。然而,日本古老的哲學 侘寂(wabi sabi),卻為我們帶來另一種反思。源自禪宗,侘寂強調的是 無常、簡樸與不完美之美。它並不是追求毫無瑕疵的境界,而是提醒我們接納生命自然的循環,欣賞轉瞬即逝的美好。從心理學角度來看,這樣的世界觀能培養幸福感、心理韌性,更誠實地面對自我。本文將帶你認識侘寂的精神、它與心理健康的關聯,以及如何擁抱不完美。

侘寂:無常的哲學

侘寂的概念在西方語境中往往難以準確翻譯。「侘」 原本意指隱居自然中的孤寂,但隨著時間演變,逐漸轉化為對質樸簡單的讚美。「寂」 則象徵 歲月痕跡中的美感——例如斑駁的器物、風化的木材、隨時光褪色的布料(Juniper, 2003)。兩者結合,構成了一種能在裂痕、殘缺、瞬息間捕捉到美感的世界觀。

與西方崇尚對稱、精緻、完美的審美不同,侘寂欣賞的是不完美、不完整與無常。這種美學不僅存在於日本的藝術與設計中,也滲透在日常生活與人際關係裡。正如 Koren (1994) 所言,侘寂展現的是「一種不完美、不完整、不永恆的美……一種謙遜而樸實的美」。

擁抱不完美的心理學

在心理學的脈絡下,侘寂思維與許多正向心理結果息息相關。現代心理學愈來愈強調 接納不完美是心理靈活性的一部分,而心理靈活性與情緒韌性、焦慮減少等息息相關 (Kashdan & Rottenberg, 2010)。

過度追求完美,往往會掉入「完美主義」的陷阱。雖然社會有時會鼓勵追求完美,但研究顯示,完美主義常與焦慮、憂鬱和低自尊**有關 (Flett & Hewitt, 2002)。相反地,侘寂心態能滋養 自我慈悲(self-compassion),這是情緒健康的重要因素。Neff (2003) 指出,自我慈悲的核心在於承認自身缺陷而不加以嚴厲批判,就像欣賞一個有裂痕的陶碗時,我們看到的是它的故事與質感,而非僅僅將它視為破損。

靜觀與侘寂的心境

侘寂與心理學上廣為應用的靜觀(mindfulness) 之間有許多共鳴。兩者都鼓勵我們 活在當下、以無批判的心觀察、並接納變化。其實,正念本身就深植於佛教傳統,而侘寂亦源自其中。

研究顯示,靜觀能有效降低壓力 (Baer, 2003)。同樣地,以侘寂的眼光觀察世界——欣賞一扇老舊木門的歲月痕跡、凝望一片隨風飄落的葉子,能幫助我們培養覺察,並放下對「結果控制」的執著。

換句話說,將侘寂的美學融入日常,不僅是視覺上的享受,更能作為靜觀的延伸,讓心靈的練習融入生活的每個細節。

侘寂與情緒韌性

情緒韌性——從逆境中恢復的能力, 與我們如何看待並回應困境息息相關。侘寂的精神鼓勵我們接納失去、變化與時間流逝,這些都是人生中無可避免的一部分。

在心理學中,這對應到「存在接納(existential acceptance)」,即認知到生命的有限性。存在心理學的研究指出,當人們真正承認死亡與無常時,反而能更深刻地體驗生命的真實與美好 (Yalom, 1980)。

此外,侘寂的觀點也能 減輕失敗與挫折帶來的打擊。若能把不完美視為生命旅程中不可或缺的一部分,就不會將挫折內化為人格缺陷,而能坦然接受生命的高低起伏。

侘寂與感恩的培養

感恩——專注並欣賞生活中的美好, 已被證實能增加幸福感、改善人際關係、並提升生活滿意度 (Emmons & McCullough, 2003)。侘寂的世界觀正好引導我們去欣賞那些細微卻深刻的美:一隻斑駁的茶杯、一張褪色的照片、或清晨的靜謐時光。

侘寂讓我們從「缺失」的焦點轉移到「真實而有意義」的事物上, 這種心態能帶來更深層次的滿足感。它訓練我們的眼睛與心靈,去欣賞「存在本身」,而非執著於「理想中的樣子」。

如何在生活中實踐侘寂

想把侘寂融入生活,並不需要茶道或禪修。它可以從日常中的小小細節開始:

1)在家裡

選擇能訴說故事的擺設——歲月洗禮的木質家具、手作陶器、自然褪色的布料。

2)在人際關係中

接納親友的獨特之處與不完美。擁抱人的缺點與真實。

3)在自我對話中

用善意取代嚴苛的批評,提醒自己「不完美正是人性的一部分」。

4)在日常節奏中

放慢腳步,細細感受每一個普通卻真實的瞬間——季節更迭、衣物的觸感、雨聲的律動。

這些微小的實踐,能讓我們的生活節奏更貼近當下,培養謙遜與對無常的覺察。

文化的轉向:從完美到真實

追求真實、心理健康與極簡生活正成為一股潮流。從設計上傾向自然材質,到「慢活」的流行,都反映出人們正逐漸擁抱「不完美」的價值。

在心理層面,這代表著集體對完美主義的釋放,並變得更真誠、更踏實,與自己及世界建立更深的連結。

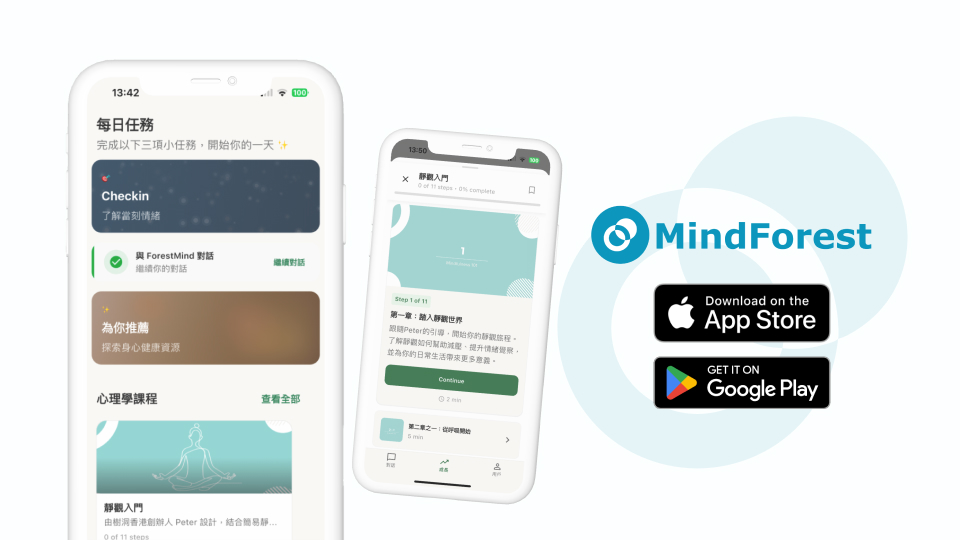

探索 MindForest App:在不完美中,找到屬於你的平靜

學會欣賞不完美,就像侘寂提醒我們的:裂痕、缺口與痕跡,都能是生命中最真實的風景。透過 MindForest App,你能更細緻地覺察內心的情緒,練習溫柔地接納自己,並在關係中表達真實需求。

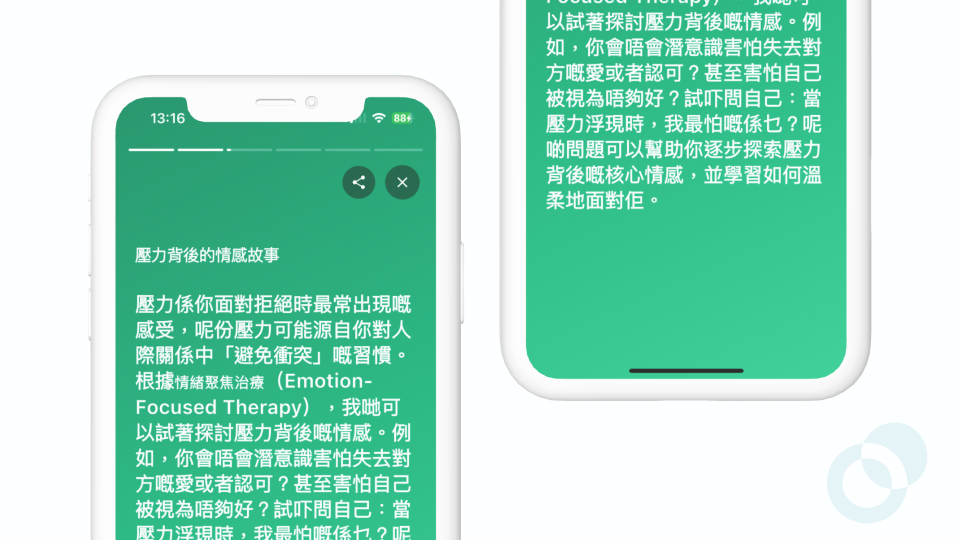

?ForestMind AI:陪你練習自我關懷

當你面對壓力或不安時,ForestMind AI 會根據你的情緒狀態,給出貼近心靈的建議,幫助你在關係中不必追求完美,而是找到平衡與安心。

?靈感日記:寫下生活裡的不完美之美

用日記記錄日常的起伏,觀察那些細微的情緒變化。這些看似不起眼的時刻,其實正是生命的質感與溫度。

?心理測評:理解自己的節奏與需要

透過心理測評,更清楚地了解你的性格,找到最適合自己的生活節奏,而不是勉強迎合他人。

現在就下載 MindForest,讓我們一起在日常中練習 接納不完美、欣賞侘寂之美,活成更真實、更自在的自己。

結語:在裂縫中尋找平靜

侘寂提醒我們,接受事物如其所是,蘊藏著一種靜謐而堅定的力量。它讚頌不完美,在人、事、物之中,為我們提供一種抗衡現代社會追求「完美」的解方。從心理學角度來看,侘寂能幫助我們培養靜觀、心理韌性、自我慈悲與感恩。

擁抱侘寂,不是降低標準,而是重新定義「美」與「成功」——以更人性化的方式生活。

最終,那裂痕的碗、飄落的葉子,甚至我們自身的不安與缺陷,其實並非不足,而是生命的印記。這份真實,本身就極其美麗。

參考文獻

Baer, R. A. (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. Clinical Psychology: Science and Practice, 10(2), 125–143. https://doi.org/10.1093/clipsy.bpg015

Emmons, R. A., & McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. Journal of Personality and Social Psychology, 84(2), 377–389. https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.2.377

Flett, G. L., & Hewitt, P. L. (2002). Perfectionism and maladjustment: An overview of theoretical, definitional, and treatment issues. In G. L. Flett & P. L. Hewitt (Eds.), Perfectionism: Theory, research, and treatment (pp. 5–31). American Psychological Association.

Juniper, A. (2003). Wabi Sabi: The Japanese art of impermanence. Tuttle Publishing.

Kashdan, T. B., & Rottenberg, J. (2010). Psychological flexibility as a fundamental aspect of health. Clinical Psychology Review, 30(7), 865–878. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.03.001

Koren, L. (1994). Wabi-Sabi for artists, designers, poets & philosophers. Stone Bridge Press.

Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2(3), 223–250. https://doi.org/10.1080/15298860309027

Yalom, I. D. (1980). Existential psychotherapy. Basic Books.

我們的服務

課程

深入淺出的心理學線上及實體課程,提升自我。

MindForest App

運用心理學與人工智慧的研究成果,助你面對生活的每一刻挑戰。

心理治療

全面及實證的心理治療及輔導服務,疏導情緒。

社群活動

一系列的社群活動,凝聚不甘原地踏步,嚮往結伴成長的你。

企業培訓

全面的人才培訓與發展方案,為你締造長遠的企業發展。

ForestGuide 諮詢

一對一諮詢服務助你描繪人生藍圖,找到前進的力量與方向。