購物車內無任何商品

既渴望愛,又無法信任:混亂型依戀的4個常見表現,你中了幾項?

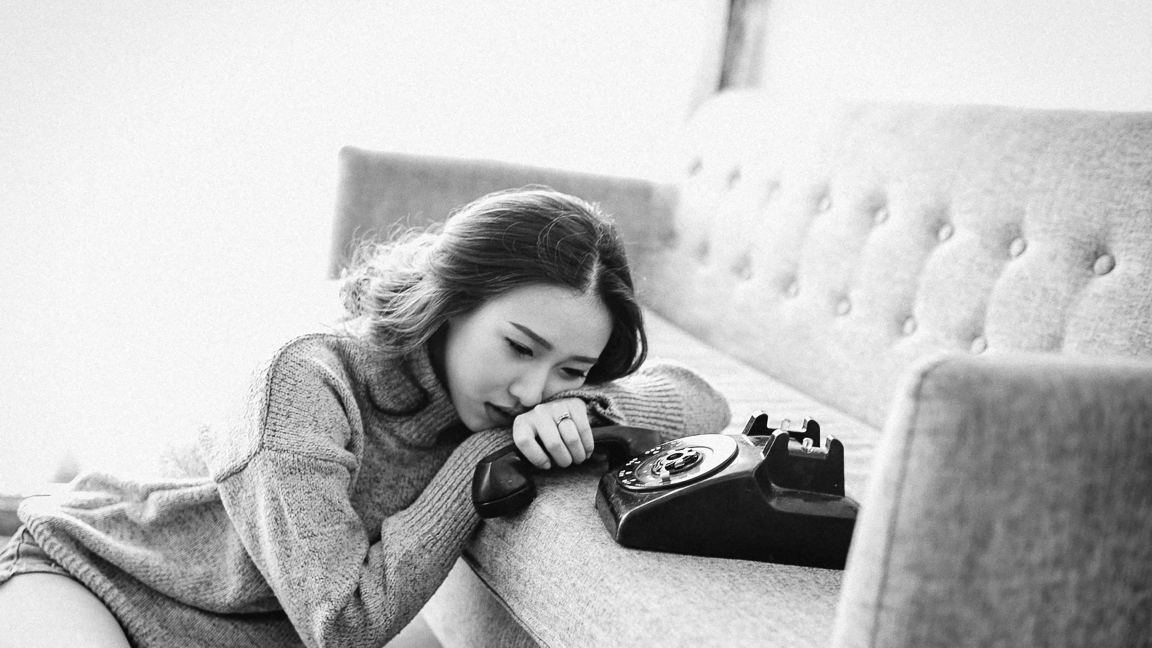

你是否曾經在一段關係中,時而拼命想靠近對方,時而又因恐懼而想逃開?你一方面想要愛,另一方面卻總覺得人是危險的?這種矛盾與混亂的情感體驗,可能正是「混亂型依戀」(Disorganized Attachment)的反映。

混亂型依戀是一種較少被討論、卻非常值得關注的依戀風格。它常常深藏在我們的潛意識中,影響著我們如何看待自己、他人以及與他人建立關係的方式。在這篇文章中,我們將帶你認識甚麼是混亂型依戀、它如何形成、會帶來哪些影響,以及如何在覺察中慢慢療癒。

甚麼是混亂型依戀

混亂型依戀,是依戀理論中四種依戀風格之一。它的特點,就是內心充滿衝突:一方面渴望親密關係,另一方面卻對關係充滿不信任與恐懼 (Ainsworth et al., 1978)。

這種混亂,往往不是我們有意選擇的,而是在童年時期慢慢形成的。當一個孩子在成長過程中,既經驗到照顧者的溫暖與連結,又經歷了來自照顧者的威脅、暴力或情緒忽視,孩子的內在世界會變得極為矛盾。照顧者本來應該是安全的避風港,但卻同時也是讓人感到害怕的來源。這樣的情況下,孩子的大腦會變得混亂,無法建立穩定的依戀模式,也無法學會如何安全地與他人建立親密關係。

混亂型依戀的成人,往往在關係中呈現出一種「想靠近但又怕靠近」的狀態。他們可能很渴望愛、很怕被拋棄,但又在關係中不自覺地推開對方、或出現強烈的情緒反應。他們可能會覺得自己「有問題」、不值得被愛,甚至會覺得愛情本身就是危險的。

混亂型依戀的成因:當愛與害怕同時存在

混亂型依戀的形成,幾乎都可以追溯到早期的依戀經驗。依戀理論指出,孩子與主要照顧者之間的互動,會深深影響孩子日後如何看待人際關係。而混亂型依戀,正是孩子在極其矛盾的關係中成長的結果 (Main & Solomon, 1986; Duschinsky, 2015)。

舉個例子,如果一位孩子的父母有時候對他很好,讓他感受到溫暖與關心,但在某些時候又會失控、暴怒、威脅他,甚至身體或情緒虐待他,那這位孩子心中就會出現強烈的混亂。他一方面想要依附這個讓他感受到愛的對象,但另一方面又覺得這個人是危險的,甚至是傷害自己的源頭。

這樣的雙重訊息,會讓孩子無所適從。他們無法預測照顧者的行為,不知道甚麼時候是安全的、甚麼時候是危險的,久而久之,他們會發展出一種混亂的依附策略:既想靠近,又怕靠近;既渴望愛,又無法信任。

有些混亂型依戀的個體,來自經常改變照顧環境的背景,例如寄養家庭、機構收養,或長期與主要照顧者分離。他們可能經歷過一次又一次的分離與失落,使他們學會「不要太相信關係,因為最終都會失去」。

此外,如果照顧者本身就是創傷倖存者,情緒不穩定,或具有心理健康困難(例如憂鬱症、創傷後壓力症候群等),也可能無法穩定地回應孩子的需要,導致孩子對關係的基本信任感受搖動。

混亂型依戀不是孩子的錯,也不是他們能控制的反應。這是一種來自過往經驗的保護性反應,是他們學會如何在不穩定環境中求生存的方式。

混亂型依戀的特徵:看似矛盾,其實是自我保護

混亂型依戀的人,在人際關係中常常呈現出讓人「搞不懂」的行為。他們有時熱情、依賴,想要跟人親近;有時卻又冷漠、退縮,甚至用攻擊或拒絕的方式推開別人。這些矛盾的反應,並不是因為他們不理性,而是內在同時存在「渴望愛」與「害怕受傷」的兩股力量。

他們可能會有以下幾種特徵:

1) 親近與退縮交錯

混亂型依戀的人可能在一段關係中一開始表現得非常黏人、投入,但當關係變得越來越親密時,反而會開始逃避、冷淡,甚至故意破壞關係。他們的內心像是在對自己說:「我很想要靠近你,但我不確定這樣會不會又再一次受傷。」

2) 難以信任他人

即使他們內心非常渴望被理解和接納,但也很難真正相信對方會一直在那裡、不會突然改變。他們可能會經常懷疑對方的動機、測試對方的忠誠,甚至因為害怕被拋棄而選擇「先拋棄別人」。

3)情緒反應強烈

面對親密關係中的衝突、忽略、爭吵,混亂型依戀的人可能會有非常劇烈的情緒反應。他們可能表面上是生氣、冷漠或攻擊,其實內心感受到的是恐懼、焦慮和深深的不安。

4) 難以與自己連結

由於從小就學會壓抑情感、無法辨認安全與危險,他們長大後可能也難以清楚辨識自己的感受和需求。他們可能在親密關係中迷失自我,不知道自己到底想要甚麼。

看似「矛盾」,其實是「保護」

這些表現看起來矛盾、讓人困惑,但其實都是過去創傷經驗留下的痕跡。當一個人曾在愛中受過傷,他們的心就會變得特別敏感,用「忽冷忽熱」來試圖掌控風險,用「先推開你」來避免自己再一次崩潰。

這不是他們有意傷人,而是他們在用自己熟悉的方式尋找一種「不那麼痛」的活法。

混亂型依戀可以改變嗎?從混亂到穩定的旅程

很多人在發現自己是混亂型依戀之後,心中第一個浮現的疑問是:「那我有救嗎?」這樣的問題背後,其實藏著一種深深的渴望——渴望關係的穩定,渴望被好好愛著,也渴望自己能夠好好地去愛。

答案是:是的,混亂型依戀是可以改變的。

1)改變從「看見自己」開始

改變的第一步,不是馬上去做甚麼,而是誠實地看見自己的依戀模式。當我們開始注意到自己在關係中容易焦慮、逃避、情緒反覆的時候,那其實就是轉變的起點。

舉例來說,你可能發現自己明明很愛一個人,卻總在親密的時候忍不住想推開對方;或者,一句簡單的訊息既能讓你欣喜若狂,也能讓你一整天陷入低落。這些不是你的錯,而是過去經驗留下的反應習慣。

看見它,才能改變它。

2) 學習「穩定關係」是需要練習的

對混亂型依戀的人來說,安全感不是天生的,而是透過一次次練習慢慢建立起來的。

這個練習包含幾個面向:

- 學會情緒自我調節:當感覺到害怕或焦慮時,不急著行動,而是先停下來觀察自己的反應。

- 表達自己的感受與需要:用平和的方式說出「我現在很不安」,而不是用冷漠、攻擊或退縮來表達。

- 建立自我價值感:不再把自己是否值得被愛,綁在別人的反應上,而是慢慢肯定自己內在的價值。

這些能力,很多人不是天生就會,而是透過心理治療、閱讀、陪伴與自我探索慢慢培養出來的。

3) 關係中的安全感,是可以「後天修復」的

如果我們在成長過程中沒有經歷過安全的依附關係,並不代表這輩子就注定如此。透過一段溫柔、穩定的關係——無論是伴侶、朋友、心理師,甚至是和自己的關係——我們都可以重新學習甚麼是安全、被接納、被理解。

這也就是為甚麼越來越多人選擇進行心理治療。因為治療室,就是一個讓人慢慢練習安全依附的空間。當我們在這個空間中被好好接住一次,就可能在未來的關係中,用不一樣的方式去接住自己、接住他人。

4) 你並不孤單,也不用急著變得完美

走在改變的路上,最重要的不是速度,而是那個溫柔對待自己的態度。每一次你願意停下來看看自己的反應、每一次你不責怪自己、每一次你願意嘗試用不同的方式愛人與被愛,都是一個重要的進展。

你不需要馬上就「變好了」,你只需要,一步一步,向著你想成為的樣子靠近。

擁抱不完美的自己:你值得被愛,也值得平靜

如果你認出自己有混亂型依戀的特質,也許心裡會有些難過,甚至感到羞愧或無力。但請你記得,你不是你的依戀模式。那只是你過去學會的一種「求生方式」,是你在環境中盡力保護自己、尋找連結的方式。

你能夠感受到混亂,是因為你在意;你會感到痛苦,是因為你渴望愛;你願意理解自己,正因為你還有希望。這些都不是脆弱,而是你心中柔軟、珍貴的一部分。

或許你曾在很多關係中感到失望,被誤解、被推開,甚至不敢相信自己值得被愛。但請相信:你本來就值得被好好愛著。

探索 MindForest App:陪你走出混亂依戀的旅程

療癒混亂型依戀需要時間、理解與溫柔的陪伴。透過 MindForest App,你可以在日常中練習自我接納、提升覺察力,並逐步走向更安穩、有意義的關係與人生。

? ForestMind AI:在情緒混亂中,陪你找回方向

ForestMind 提供貼近你當下狀態的心理建議,幫助你與混亂的情緒共處,學會不再被過去綁架,勇敢活出屬於自己的價值與連結。

? 靈感日記:傾聽內在的聲音

靈感日記是一個安全的空間,讓你寫下不安、思念、渴望或疑惑,練習對自己誠實地說話,讓內心的混亂慢慢被看見,也被接住。

? 心理測評:了解依戀模式,開始溫柔改變

專業設計的心理測評幫助你辨識自己的依戀傾向與內在模式,在理解中找到力量,在覺察中邁出改變的第一步。

立即下載 MindForest,陪你療癒傷痕、建立連結、活出愛的能力。

參考文獻

Ainsworth, M. D. S., Blehar, M., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the Strange Situation. Hillsdale: Erlbaum.

Duschinsky, R. (2015). The emergence of the disorganized/disoriented (D) attachment classification, 1979–1982.History of Psychology, 18(1), 32–46. https://doi.org/10.1037/a0038524

Main, M., & Solomon, J. (1986). Discovery of an insecure-disorganized/disoriented attachment pattern. In T. B. Brazelton & M. W. Yogman (Eds.), Affective development in infancy (pp. 95–124). Ablex Publishing.

我們的服務

課程

深入淺出的心理學線上及實體課程,提升自我。

MindForest App

運用心理學與人工智慧的研究成果,助你面對生活的每一刻挑戰。

心理治療

全面及實證的心理治療及輔導服務,疏導情緒。

社群活動

一系列的社群活動,凝聚不甘原地踏步,嚮往結伴成長的你。

企業培訓

全面的人才培訓與發展方案,為你締造長遠的企業發展。

ForestGuide 諮詢

一對一諮詢服務助你描繪人生藍圖,找到前進的力量與方向。